比起解決問題,當代藝術的一個重要功能和責任是用創造性的方式向未來提出問題。

后疫情時代,科學技術與人們的生活似乎產生了更為緊密的聯系。在藝術領域,無論是NFT的流行,還是各大藝博會和雙年展上呈現的越來越多的將科技手段運用到創作中的作品,科學技術對于藝術的影響是顯而易見的。

然而,在科學與藝術相互融合的問題上,我們往往看到的只是表象,而并沒有觸及到這兩個領域在創造力上的底層邏輯關系,以及工作方法上的交互性。

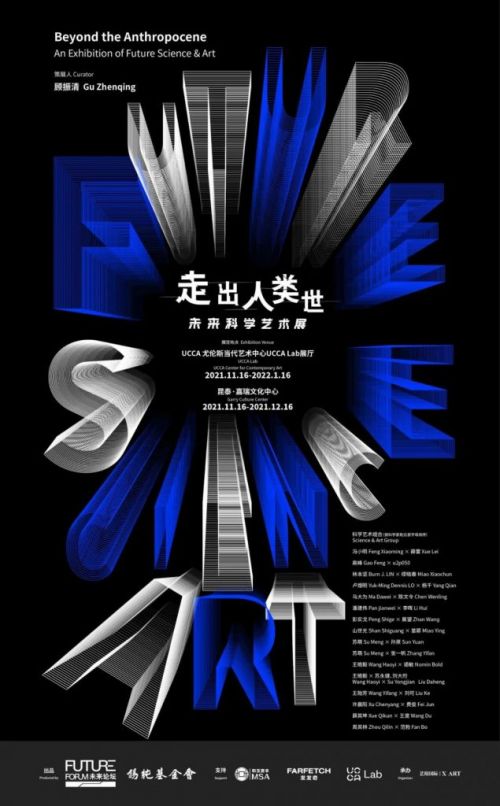

2021年11月16日,由未來論壇、錫純基金會聯合出品,顧振清策展的《“走出人類世”未來科學藝術展》在UCCA尤倫斯當代藝術中心UCCA Lab展廳和昆泰·嘉瑞文化中心開幕。借此展覽,我們采訪了策展人及幾位藝術家,共同探討有關藝術與科學的關系問題。

01

藝術與科學存在什么樣的關系?

陳文令

陳文令

藝術家

今天的科學處于空前迅猛騰飛的時代,創造出人類歷史上從未有過的生產力,也盛產出了極其豐富的物質生活。同時,也給人類帶來高度異化,比如手機似乎已是人身上一個非常重要的器官,對人產生高度的控制欲。科技把人異化成一半是機器人,一半是動物人,而天然本真的溫暖人性遭到嚴重的萎縮與破壞。而藝術是看似無大用武之地的配角與科學相處在一起,雖是配角,是潤滑劑,但它對人性的健全發展起著重大的調節作用。其實真正的藝術比科技更有力量去抵抗人的身命和慧命的死亡。科學與藝術是從一座大山兩側步步上山,登到頂峰之時又可血脈相連,同望天下之美景。

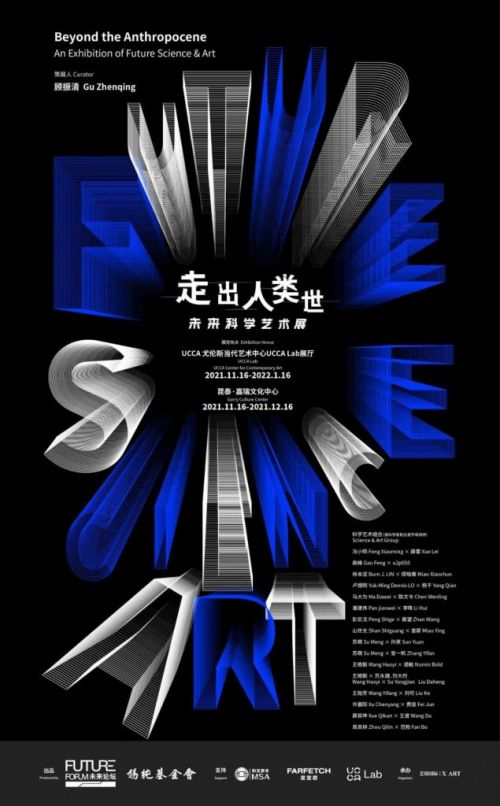

藝術家陳文令x科學家馬大為

藝術家陳文令x科學家馬大為

《能量場》

2019–2021

玻璃鋼、汽車漆、LED燈

450x295x390cm

費俊

費俊

藝術家

我認為藝術與科學存在一種互相賦能的關系,但在這個關系中,我們通常只看到了它的一面,就是借助科學中的技術手段、媒介來進行藝術創作,拓展當代藝術的語言。但我認為另一方面同樣重要,即如何用藝術的方式進入到科學核心的研發工作中去,進而推動科學的發展。

顧振清

策展人

科學與藝術是唯人類獨有的探究未知事物的兩種不同途徑。科學與藝術首先都是視覺活動。科學思想得益于科學家以新的方式“看”事物的能力,藝術哲學則得益于藝術家以新的方式呈現“被看”對象的能力。

科學是人類客觀看待世界的見證,藝術則是人類主觀認知世界的一種典范。它們都源自人類對事物的細致觀測和對世界的意義追問,卻造就了不同視野和不同的表達。科學家和藝術家不但面對人類的問題和危機,也要面向人類的未知和未來。科學家、藝術家歷來被認為是人類最具創造力和未來視野的兩個群體。在人類眼中,科學與藝術探索的是不同程式的真理,有各自的真理生產標準。科學家努力探究那些不曾被探究清楚的世界本質,藝術家則努力想象那些從未被想象的事物對象。這些探究和想象都關乎物的存在本身。

我發現科學家和藝術家的工作在底層邏輯上有相似性。科學家的發明力和藝術家的創造力都強調首發和首創,而不是仿盤。他們關注的對象和視角主要都是通過視覺化方式來表達,而這種表達其實都是要面對人類的未知和未來的。

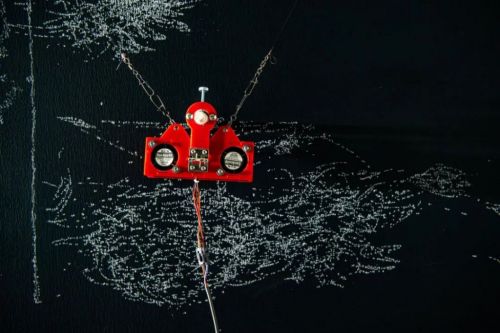

藝術家費俊x科學家許晨陽

藝術家費俊x科學家許晨陽

《情緒幾何2.0》

2019

粉筆、黑板、機械裝置、3D打印物體、數據采集模塊、圖形生成軟件

尺寸可變,2/6 版(與許晨陽、劉正奎合作作品)

劉可

劉可

藝術家

藝術與科學是有所交叉的兩個不同方向。科學家的工作是在對潛在性進行挖掘逐漸消除潛在與未知;藝術家則是去對潛在進行繪畫。對待未知,科學家與藝術家有著同樣的針對面,只是最后的路徑與結果不同。所以我覺得通過與科學家交流,藝術家可以在他們論證的邏輯中受到啟發,藝術家可以提供一些不符合邏輯的猜測,這樣藝術可能會成為科學家的一種土壤。

藝術家劉可x科學家王貽芳

藝術家劉可x科學家王貽芳

《黑洞:我心漩渦》(彩色)

2021

鋁板、噴漆

495x429x0.8cm

蘇永健 劉大珩

藝術家

蘇永健:

古往今來,從解剖學、物理學對達芬奇繪畫的影響,到今天的計算機藝術、電子藝術的出現,科技不斷在拓寬藝術媒介和表達方式的多樣性;與此同時,運用了新興技術為媒的當代藝術亦不可避免地需要切入技術的本體,予當今科技對人類社會的影響進行討論、發問和表態立場;此外,藝術與科技還存在鮮明的重疊之處——對探求真理和開拓人類認知邊界的共同追求。由此,藝術與科技的關系密不可分,相互滋養,彼此共振。

劉大珩:

對于科學來說,藝術的摻雜或許時而像一個bug,但正是因為bug的存在,才使得科學被注入了人文動因,不斷在修復bug的持續迭代中更趨于更良性和人性。

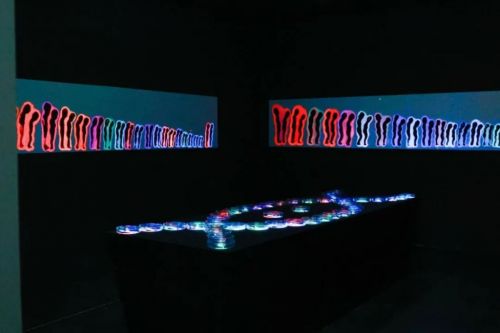

藝術家蘇永健&劉大珩x科學家王皓毅

藝術家蘇永健&劉大珩x科學家王皓毅

《肉身映像》

2021

影像裝置+表演

金屬、橡膠、軟管、電子元件、感溫變色材料、傳感器

尺寸可變

圖片來源:蘇永健&劉大珩

楊千

我認為藝術與科學最大的關系是創造力和想象力的鏈接。藝術家與科學家雖然領域不同,但在想象力和創造力上,他們具有相似的特質。

02

藝術家是如何與科學家共同工作的?

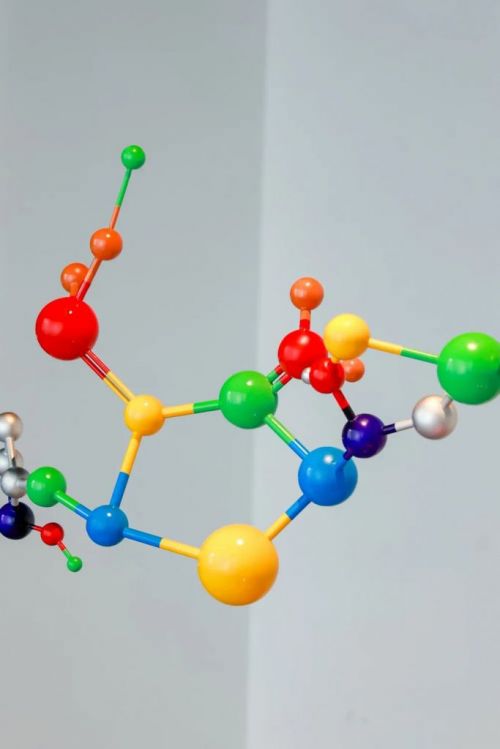

陳文令:

去年我專程前往上海生命科學院參觀物理科學家馬大為的實驗室時,不經意間在走廓的報告墻上發現一張馬老師的分子結構圖頗似一匹奔跑的馬頭于是,我就在這馬的后邊加了一個向后奔跑的馬頭。這匹雙頭馬恰巧暗示著整體的現代科學技術在進步的同時也可能一種倒退。在向前奔跑的同時也可能向后奔跑的悖論。當代人在享受現代科學技術優越性的同時產生了種種的現代綜合癥。也就是說科學技術是一把雙刃劍,它可造福人類,也可傷害人類甚至毀滅人類。

科學技術的正能量猶如太陽普照,慧澤萬物;科學技術的負能量如同空氣之毒,傷及萬物。故而,科學家在攀登科學技術高峰的過程中需要人文光輝的澆灌和人道主義精神的滋養。甚至還要有宗教信仰的加持,也就是說需要一種看不到的超自然力的神助。

很多偉大的科學家在人文藝術和宗教信仰也很有造詣。科學+藝術+宗教可以構成一個最穩定的三角型的鼎力共生發展,造福人類的關系,以此來警惕和防制科學枝術所存在的隱患。

當然,人文藝術與宗教信仰更需要正能量科學技術的滋養共生。科學必須是說得清楚的,但藝術不一定說得清楚,說不清楚的部分也往往又是最有價值的部分。我試圖采用魔幻現實主義的雕塑作品,把這些說不清楚的部分轉譯出來。把馬大為先生某些科學元素和我的藝術理念進行視覺化、公眾化的轉化。使之在個性中見到共性,在共性中見到普遍存在的審美秩序和價值秩序。

藝術家陳文令x科學家馬大為

藝術家陳文令x科學家馬大為

《一匹奔跑的雙頭馬》

2019

不銹鋼、電鍍

280x100x290cm

費俊

《水曰》是我們與中科院自動化研究所的幾位科學家合作的實驗成果。

作品結合了中科院自動化研究所還處在研發階段的一個人工智能“聲紋情緒識別”技術。這項技術可以通過采集和分析人們說話聲音中的“聲紋”來判斷和識別出情緒。在這件藝術裝置中,當你通過喇叭對水傾述的時候,它會通過“聲紋”來判斷你是憂傷、平靜、快樂還是憤怒的。同時,水會基于你的情緒給到一個反向的回應。如果你的情緒是憂傷的,水恰恰會用一種非常雀躍的、歡騰的方式來回應你;相反,如果你是憤怒的,水則會用一種非常平靜的,充滿禪意的動態漣漪來回應你。

這項技術在研發的過程中,科學家們也在面臨一個非常現實的問題——缺少有效的數據樣本來培養這樣的一個基于機器學習的系統。他們的數據樣本量也就上千條,遠不足以支撐系統的識別準確率。我們與研發團隊達成共識,將作品在藝術展覽過程中收集的數據反哺給科學家來用于機器學習,這些可能超過10萬條以上的有效數據,將會大大提升這項技術在聲紋情緒識別上的精度。

所以,在這樣的跨學科合作中,我們不只是通過科技的運用實現了科技藝術的實踐,還推動了藝術科技的實驗,將藝術創作融入到研發的核心工作中。藝術和科學在這樣一種動態的創造力循環中形成了有機的相互賦能。

藝術家費俊

藝術家費俊

《水曰》

2021

互動裝置、AI程序、自動化裝置、3D打印部件、實時監控影像等

尺寸可變

顧振清

我架構了很多種工作方式,包括藝術家拜訪科學家實驗室,科學家拜訪藝術家的工作室。

藝術家進入實驗室等于走出了藝術的領域,在那里,有很多感知和認知都是在他們的系統之外的,這樣方式在以前被稱為深入生活或是調查研究,對我來說是一種認知格局的突破。藝術家如果只是在自己的系統、規范和規訓中工作、思考的話,其實是很難有真正意義上的突破的。在與科學家討論中,藝術家往往能夠被科學家的理性思考和發明力所激發,帶來一些靈感和突發奇想的想象力。

藝術家面對的道德規范比科學家寬泛得多,也就是說藝術家不會被科學的道德規范所束縛;同時,當藝術家使用一些科學定理或者規則的時候,可以產生一種“科幻性”。“科幻性”的東西不必完全按照科學的數理邏輯或證偽邏輯而進行。

藝術家首先是天馬行空地去想象,然后再用小心求證的方式去塑造。這是藝術家的一種特權。但對科學家來說,每一次科學發現和論證必須要依據非常嚴格的規范來推進,這是科學和藝術的一點不同。

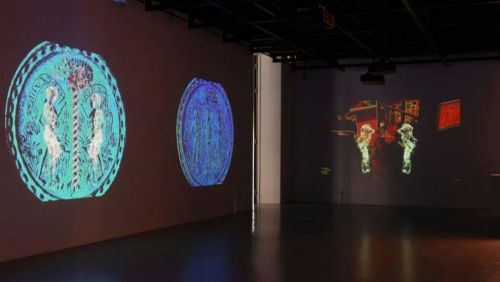

藝術家繆曉春x科學家林本堅

藝術家繆曉春x科學家林本堅

《陀螺舞》

2018–2021

三維電腦動畫、6頻投影裝置

10分鐘,循環播放,3/6版

劉可

王貽芳是一位實驗高能物理學家,在我看來他其實是一位藝術家,他構想框架中的東西完全是抽象的,但是他用的方法卻是非常嚴謹、精確和實證的。但實際上,這個絕對的準確與那個未知世界是有很大距離的。在與他的溝通與交流過程中,我受到了一些啟發。

藝術家蘇永健&劉大珩x科學家王皓毅

藝術家蘇永健&劉大珩x科學家王皓毅

《肉身映像》

2021

影像裝置+表演

金屬、橡膠、軟管、電子元件、感溫變色材料、傳感器

尺寸可變

蘇永健:

我與劉大珩一致認為藝術家與科學家的合作絕不僅是單向借用了科學的技術,或是受科學家的啟發,在展覽上輸出了藝術作品就意味著合作的完滿。作為藝術創作者,我們太慣于將藝術作為主體,總想著科學家應該給藝術家提供些什么,卻不常想過我們能給科學家賦予什么。對此,一方面我們將展覽視作合作的開端,使合作與展覽共時發生,將藝術家與科學家之間向來極少被披露的合作幕后及定期對話記錄持續曝光于作品現場;二方面,我們始終力圖以平行、互塑的姿態與科學家碰撞,換句話說,我們有必要將科學家視為與藝術家對等的角色。我們期待科學要素的介入再一次坍塌我們的思維體系,也期待我們對科學家的干預與本次合作的作品《肉身映像》的核心脈絡一樣,使科學家透過我們也來自我反觀對生命的重新領會。

劉大珩:

《肉身映像》始終期待能有更多不同的“映像”加入進來一同碰撞,才能交相輝映,如被持續注入養料的種子般野蠻演變和進化,自然生發出更多樣化的創作形態。

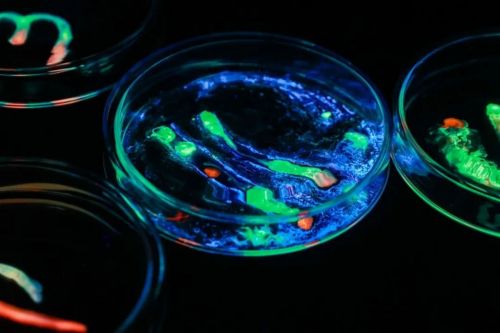

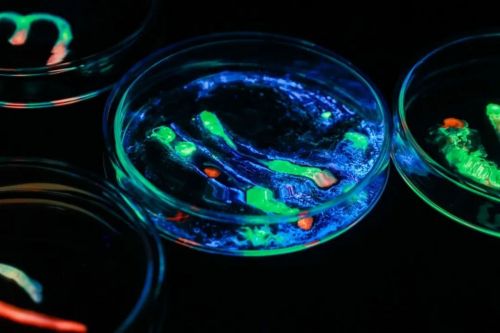

藝術家楊千x科學家盧煜明

藝術家楊千x科學家盧煜明

《基因重構序列1號》

2019

綜合材料裝置

熒光材料、玻璃、宣紙、墨、紫光燈與木平臺

尺寸可變

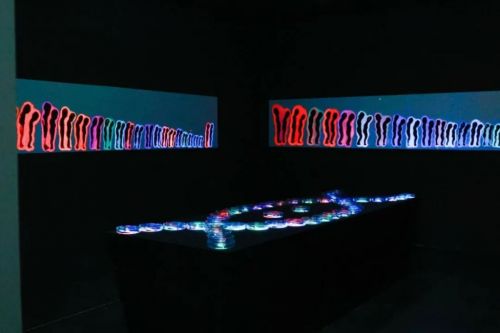

楊千

我的作品《基因重構》系列是與生命科學家盧煜明在討論中產生的觀念。

盧煜明是著名的生命科學家,他從胎兒的一滴血中便可以篩查出胎兒是否患有唐氏綜合征,比穿刺診斷的時間提前了數月。我對生物的染色體和DNA序列很感興趣,在我的作品中,呈現了22對常染色體,并將之與22個希伯來文字母結合在一起。這種結合的原因在于希伯來文是人類文明的基因,染色體是生命的基因。美國作家撒迦利亞·西琴(Zecharia Sitchin)的《地球編年史》里也談到過希伯來文與染色體的關系——從外形和內在意義上,存在某種神秘的關聯。

在作品創作期間,我專程去香港與盧煜明教授進行過幾次交流。在看到我的作品之后,他既驚訝又興奮。盧煜明教授特別認同藝術家的創造力和想象力,以及借助色彩、媒介等將科學研究用藝術的形式呈現出來。

03

在科學與藝術融合的方向上,

對哪個領域或觀念更感興趣?

費俊

我個人比較感興趣的是利用藝術與科技的結合來創造一種“現代靈媒”。

正如《水曰》所展現的,當參與者與水“交流”,湖面以自然語言(漣漪)的方式來形成一種超自然的“顯靈”現象。它讓人們重新感受到自然的靈性,并希望以此重建人們對于自然的敬畏心。

我們的先民曾經與自然生態有著更加緊密的共生關系,并建立起了一套萬物有靈的信仰系統,但隨著現代文明的推進,人類已經漸漸丟失了這份信仰和敬畏。

我感興趣的不是創造信仰,而是通過藝術與科技的融合的方式來創建“超級連接”,以此縫合那些我們人與人之間的、人與自然之間、人與社會之間阻斷的原生關系。

劉可

科學有時會帶來一些習慣性的符號,而不是某種內在的變化。我自己是不想被科學的實證所約束的,但是可以通過藝術的自由探索與科學的求證精神相融合,形成某種人文維度上的交錯點。基于這一點,我認為,科學家做科學家的事情,藝術家做藝術家的事情,但彼此的創造性環境是交錯的,是能夠為社會生活帶來精神啟發和創造力的。

藝術家劉可x科學家王貽芳

藝術家劉可x科學家王貽芳

《黑洞:我心漩渦》(黑白)

2021

鋁板、噴漆

495x429x0.8cm

蘇永健:

在我近年藝術與科技方向的創作實踐中,主要聚焦于探討人類及整個自然生態與人工技術之間規訓與被規訓、抗衡與協同的多元關系。本次展覽的作品《肉身映像》同樣基于這樣的討論框架之下,圍繞技術對身體感知的干預和重構這一話題展開,而隨著后續與生物科學家合作的推進,勢必將為我們打開一個對技術化身體更具穿透力的認知維度,予原有觀念的擴延和深化注入更多可能性。

劉大珩:

在我的創作中,主要以科技,服裝,新媒體等媒材和方式探索生物從形態到感知延伸建立與外部世界的復合關聯,本次展覽的作品《肉身映像》延續自此,通過具身感知與離身感知的碰撞思考技術具身時代下人類肉身與主體的未來去向。借本次與生物科學家合作的契機,為我后續的創作延展帶來了一個新的、更為深入的微觀視角來解構、重構對肉身的多維感知。

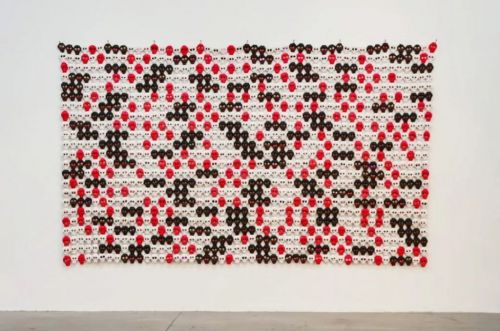

藝術家

這次展覽中,我的作品《生命之河》也許可以回答這個問題。這件作品是可以與觀眾交互的。當觀眾走入影像空間,即與地面投影的細胞形象產生了互動,呈現一種大河翻騰不息的河面景象。運動中的細胞形象既分離擠壓,又聚合交互、共生共存。細胞運動像生命之河一樣源遠流長,又跟人類自身生命的進化息息相關。在如今高度發展的現代性生活中,人類更需要一個綠色環保的自然與高度發展的文明共生共存。

藝術家楊千(技術支持 :趙東波、田淵、亓夢婕)

藝術家楊千(技術支持 :趙東波、田淵、亓夢婕)

《生命之河》

2021

多媒體影像、互動裝置

尺寸可變

最后,在談到選擇和邀請哪些藝術家參與到這個項目和展覽時,策展人顧振清提出了三個標準:

1.對科學感興趣的藝術家;

2.在當代藝術中具有前沿觀念和思考的藝術家;

3.不會被固有觀念束縛,敢于犯錯、敢于走出自我的藝術家。

展覽匯集由馮小明、高峰、林本堅、盧煜明、馬大為、潘建偉、彭實戈、山世光、蘇萌、王皓毅、王貽芳、許晨陽、薛其坤、周其林等14位科學家(包括10位未來科學大獎獲獎人和4位青年科學家)與諾敏·博爾德(Nomin Bold)、陳文令、范勃、費俊、李暉、劉大珩、劉可、苗穎、繆曉春、孫原、蘇永健、u2p050、王度、薛雷、楊千、展望、張一帆等17位(組)著名藝術家攜手創作的23組藝術作品,囊括了雕塑、裝置、媒體影像等多種呈現方式,從人類認知的邊界,科學與藝術協同創新的角度,共同思考如何“走出人類世”。

以上觀點呈現按照策展人、藝術家姓名首字母排序

圖片來源:未來論壇

更多參展作品及現場圖

藝術家李暉x科學家潘建偉

藝術家李暉x科學家潘建偉

《薛定諤的魔盒》

2019

海綿、鐵、木料、互動機械裝置

135x135x220cm

藝術家范勃 x 科學家周其林

藝術家范勃 x 科學家周其林

《中樞神經藥物-B2》

2017–2021

綜合媒介

尺寸可變

藝術家劉可

藝術家劉可

《折合的幾何體 NO.3》

2015

180x65X42cm,2件

鋼板噴漆

藝術家苗穎x科學家山世光

藝術家苗穎x科學家山世光

《將進酒》

2021

電腦動畫、AI聲音識別、單頻投影

4分45秒,循環播放,1/6版

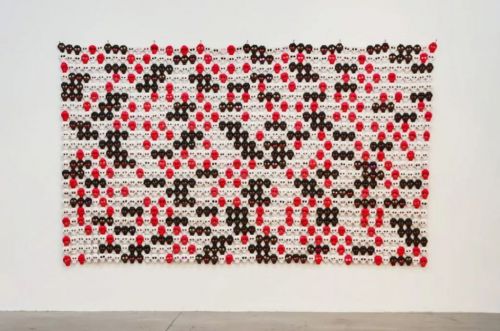

藝術家諾敏·博爾德(蒙古)x 科學家王皓毅

藝術家諾敏·博爾德(蒙古)x 科學家王皓毅

《騰格爾(長生天)》

2021

棉

240x377cm

藝術家孫原x科學家蘇萌

藝術家孫原x科學家蘇萌

《一萬兩——宴汝德之計》

2021

晚清亞洲第一巨艦定遠號30:1

艦船模型

312x60x120cm

玻璃柜

400x120x150cm

煙霧機

藝術家王度 x 科學家薛其坤

藝術家王度 x 科學家薛其坤

《X. phy V→ x.o ?w=e E v=0 UN W. 實驗室》

m.3 m→? t=0

2019

綜合材料

尺寸可變

藝術家薛雷x科學家馮小明

藝術家薛雷x科學家馮小明

《時間軸維度中的造物主:數碼新生物》

《時間軸維度中的造物主:重組的亞當》

《時間軸維度中的造物主:搖抖的夏娃》

2021

投影

1920x1080,20秒

藝術小組u2p050(法國)

藝術小組u2p050(法國)

《銀河Milky Way》

2021

Video

16分41秒

藝術家、科學家高峰x藝術小組u2p050(法國)

藝術家、科學家高峰x藝術小組u2p050(法國)

《GAN 到 GAN #1、#2、#3、#4、#5》

2021

GAN、GLSL、打印輸出、畫布

200x44cm,5件,1/5版

藝術家展望 x 科學家彭實戈

藝術家展望 x 科學家彭實戈

《X+Y》

2019–2021

火箭碎片、白板

數學方程式:Path Solution of Navier-Stokes Equations

尺寸可變

藝術家張一帆x科學家蘇萌

藝術家張一帆x科學家蘇萌

《臘梅山禽圖》

2021

互動影像裝置、touch designer、傳感器

3分鐘,循環播放,1/5版

策展人顧振清現場導覽

策展人顧振清現場導覽